介護人材確保と施設整備

現状と課題

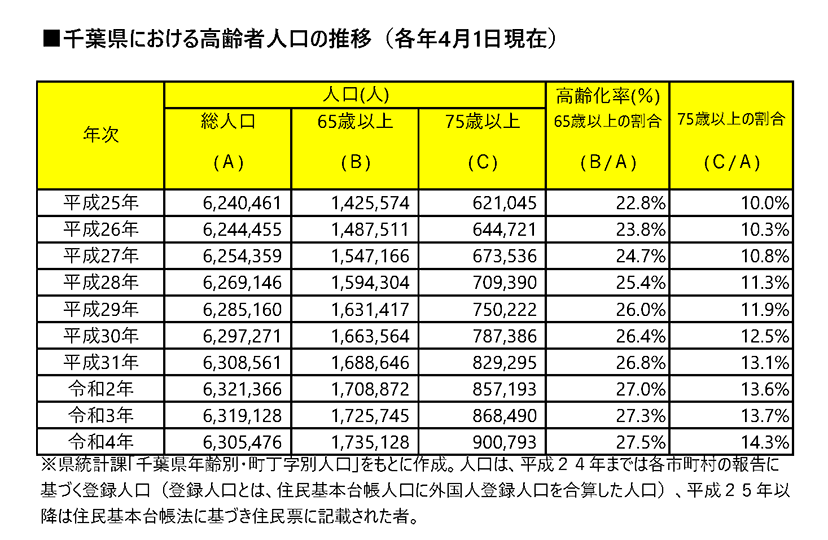

今後、千葉県の総人口は緩やかな減少を続け、令和7年には611万8千人に減少する一方、65 歳以上の人口は179万1千人に達すると見込まれています。特に75歳以上の人口の増加は顕著で、全ての「団塊の世代」が75歳以上となる令和7年には平成27年の約1.5倍の107万2千人になることが見込まれています(2025年問題)。

また、本県における要介護等認定者数は、令和2年度の 29万人から令和22年度には42万2千人に急増すると見込まれており、このうち要介護4 及び5のいわゆる重度者は、令和2年度の 6万1千人から令和22年度には9万4千人を超える見込みとなっています。

福祉、介護分野の人材不足は依然として深刻な状況にあり、厚生労働省の推計によると、千葉県では2025年に介護職員が約7千百人程度不足する見込みです。介護人材の供給不足が予測されるため、千葉県では「千葉県福祉人材確保・定着推進方針(令和元年度~令和5年度)」を立て、介護人材の確保に取り組んでいます。

少子高齢化の進展に伴い、生産年齢人口が減少し、労働力の確保が一層困難になることが予測される中、福祉・介護サービスが安定的に提供されるよう、①人材の確保②人材の育成③人材の定着を3つの柱として総合的な取組を進めていかなくてはなりません。

千葉県の主な取組

『千葉県福祉人材確保・定着方針』の策定

〇人材の確保 -福祉・介護職への新規就業を促進-

・福祉・介護職に関する理解の促進-やりがい・魅力の情報発信や福祉教育の充実-

⇒介護の未来案内人:若手介護職員を「介護の未来案内人」として委嘱し、高等学校への派遣、SNSの活用などを通じて介護職の魅力を発信します。

千葉県介護の未来案内人Twitter: https://twitter.com/chiba_c_fg19 @chiba_c_fg19

・多様な人材の参入促進-研修・職場体験によるきっかけづくりやマッチング支援等-

・外国人介護人材の活用-国の制度拡充等を踏まえた取組-

⇒千葉県留学生受入プログラム:令和元年度から実施。留学生と将来の就職先となる県内介護施設、就労前に学習する県内の日本語学校、介護福祉士養成施設とのマッチングを行い、留学生の学費や居住費を受け入れる介護施設と県が支援する制度。

【プログラム参加者実績】1期生41名、2期生46名、3期生33名、4期生43名※4期生は現在、ベトナム国内の日本語学校に在学中

〇人材の育成 -サービスの向上や職員の処遇向上に繋がる知識・技術の習得-

・福祉・介護関係の資格取得支援-介護福祉士等を養成するため、学費等を支援-

・福祉・介護職員のスキルアップ等支援-研修等の実施やキャリアアップに向けた取組を実施する事業者を支援-

〇人材の定着 -職場環境の整備や限られた人的資源の最適化を図るための取組-

・福祉・介護現場における業務改善・働きやすい環境整備-業務の切り分けや役割分担の明確化、ICTの活用など働きやすい環境の整備-

・職場の処遇改善・事業者の経営支援-国への要望や事業者の経営安定化-

水野ゆうきの活動

2019年2月定例会予算委員会~介護ロボットの利活用~

水野質問:ICTの利活用戦略の中で、介護分野についてです。千葉県では、介護ロボット導入支援事業として、介護従事者の負担を軽減する介護ロボットを導入する介護事業所に対して助成を行っており、来年度予算では6,400万円を計上しています。

まず、介護現場への介護ロボットの導入の支援実績はどうか。

高齢者福祉課長:県では平成28年度から地域医療介護総合確保基金を活用して介護ロボット導入支援事業を実施しており、補助率2分の1、1台当たりの補助限度額を、平成30年度から10万円を30万円に引き上げて実施しているところです。これまで見守りシステムを中心に、平成28年度は14施設、85台分、29年度は14施設、92台分を補助しており、今年度は114施設、120台分を交付予定です。

水野質問:平成28年度は14施設であったのに対し、今年度は114施設ということで、かなり拡大をしていただきまして、増額もしています。

介護ロボットが導入される効果について、県はどの考えているのか。

高齢者福祉課長:介護ロボットの導入により介護職員の身体的負担の軽減や業務の効率化が図られるとともに、介護職員が継続して就労するための環境整備に資すると考えております。なお、昨年度、補助事業により見守りシステムを導入した施設からは、入所者の居室確認を行う回数を減らすことができたなど、介護職員の負担軽減に効果があった旨の報告を受けております。

水野質問:今、介護職員の負担軽減という話がありました。画像認証やセンサー技術で施設入居者の起床や離床、そして呼吸による体の動きを感知するシステムによって、事故につながる可能性があるものに関しましては、職員のスマートフォンに通知することで見回る負担、それから予兆を見逃すリスクを軽減したり、赤外線カメラで画像も確認できるなど、さまざまな検証に貢献をしており、介護従事者の負担軽減に効果があると考えます。ぜひ今後とも推進をしていただきたいと思います。

今後も介護ロボットの導入支援を推進すべきと考えるが、見通しはどうか。

高齢者福祉課長:本年度は予算枠を超える応募があったことから、31年度は本年度に比べ約5倍の予算額の6,400万円を計上してございます。当初予算額に対し補助限度額を30万円で算定した場合、来年度は約200台の介護ロボットを導入できると見込んでおり、今後も介護職員の負担軽減のため、制度拡充について国に働きかけるとともに、必要な予算の確保に努めてまいります。

水野要望:さまざまな企業がこの介護業界におきましていろいろな開発をしております。例えば、夏の脱水症状や冬のインフルエンザ感染予防のために部屋の温度や湿度管理もできるような見守りシステムも出てきていると聞いています。ほかにも有資格者の配置や施設利用者の効率的な送迎ルートの設定の支援ソフトなど、具体的な現場のニーズに即して新たなサービスもどんどん展開をされてきておりますので、介護分野において助成の事業を進めていただくことを要望します。

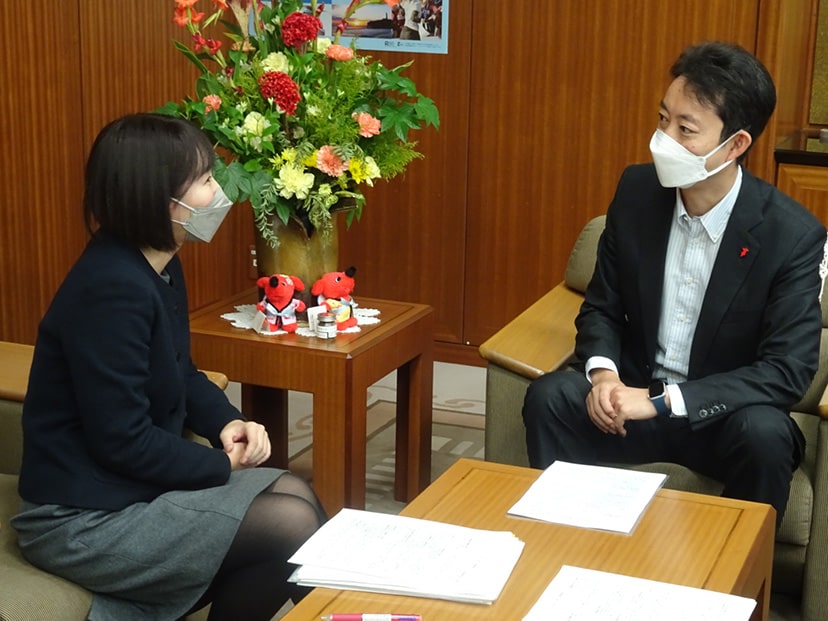

令和4年度予算要望~福祉人材の確保及び離職率低減~

介護職員の必要数は今後更に増加することが予想されており、現在の離職率等を推計した場合、大幅な不足が生じる見込みであることから、医療・介護人材の確保・定着を図るため、新規就業やキャリア形成に向けた支援、修学貸付金の広報の充実ならびにシニア人材の就業支援等の充実を熊谷知事に対し要望しました。

千葉県留学生受入プログラムを活用している介護施設視察

地元・我孫子市にて千葉県留学生受入プログラムを活用している介護施設を同会派の大崎県議(船橋市選出)とともに視察し、実際にベトナムの留学生の皆様が暮らしている寮や施設で働くところを拝見させていただきました。こちらの施設では留学生の皆さんの寮も綺麗に整備されており、日本で暮らすためのあらゆる手続き等のフォロー・支援体制も充実しており、留学生の皆さんは介護の仕事と日本の生活に満足されているとのことでした。

千葉県留学生受入プログラムは大変人気があり、多くの施設が希望しているというのが現状です。一方で、今後の世界的な情勢を見つつ、新たな展開についても本気で考えていかなくてはならないということも実感しました。

2022年6月定例会代表質問~特別養護老人ホーム整備と介護人材確保~

水野質問:高齢者福祉について伺います。2022年1月1日現在、日本の人口に占める65歳以上の割合は、超高齢社会の基準である21%を優に超える28.8%であり、それに伴う介護需要の伸びに受皿が十分に機能し切れていない状況が続いています。千葉県における65歳以上の高齢者人口は、令和2年で過去最高の170万8,000人で、高齢化率は27%、さらに75歳以上の高齢者人口の増加は顕著で、令和7年には平成27年の約1.5倍の107万2,000人になることが見込まれています。

こうした状況下で介護保険制度の下、市町村が運営主体となって各種整備、取組をいただいている中でも、特別養護老人ホームについては全国的にも入所待ちの高齢者が多く存在し、申込みから入所まで数年待つこともあると伺っています。特別養護老人ホームの入所待機者数及び整備の状況はどうか。

滝川副知事答弁:特別養護老人ホームについての御質問ですが、本県における特別養護老人ホームの入所待機者数は、令和4年1月1日現在1万2,060人で、前年同時期と比較して559人減少しています。一方、特別養護老人ホームの整備については、平成30年度から令和2年度までの高齢者保健福祉計画期間で2,633床、令和3年度からの今期計画では、初年度に1,353床を整備し、令和3年度末の定員数は累計で2万9,798床となっています。県では、特別養護老人ホームの1床当たりの補助単価を全国上位の450万円とし、千葉県高齢者保健福祉計画に基づき、市町村と連携しながら計画的な整備に努めているところです。

水野要望:要望です。特別養護老人ホームの入所待機者数は依然1万2,000人を超えていることから、地域の実情に応じた整備を要望させていただきます。

水野質問:この特別養護老人ホームの問題をはじめ、大きく伸びる介護需要に供給サイドが追いつかない大きな原因の一つが介護人材不足で、慢性的な人手不足の状態が常態化しております。県では、2025年には約7,000人の介護人材が不足すると推計しております。

そこで伺います。県では介護人材の確保にどのように取り組んでいるのでしょうか。

滝川副知事答弁:介護人材に関する御質問ですが、介護人材の確保については、これまで若年層、高齢者、外国人など多様な人材の介護分野への就業促進や事業者と求職者とのマッチング、職員のキャリアアップ支援など様々な対策を講じてきています。

今年度は、新たに児童生徒や保護者等へ介護職の魅力の理解促進を図るため、介護現場などの映像を作成し、学校などで活用するとともに、働き方改革のため、介護現場の業務改善を図るコンサルタントの派遣など幅広い取組を進めます。介護人材の不足する状況は当面継続する見込みであることから、今後も市町村、事業者、関係団体などとより一層連携を図りながら、人材確保に向け継続的に取り組んでまいります。

水野要望:再質問させていただきますが、この計画を整備していくためには、これを支える介護人材の確保が非常に重要になってきます。特に千葉県留学生受入プログラムについて掘り下げさせていただきます。

この制度は、留学生と現地日本語学校、県内日本語学校、介護福祉士養成施設、受入先となる介護施設のマッチングを行って、留学生の学費等の負担に対して県内の介護施設等が助成を行い、県は、その一部を補助するという制度です。

先般、私と大崎県議で千葉県留学生受入プログラムを活用されている地元我孫子市の介護施設を視察してまいりました。外国人を受け入れる様々なルートがある中で、この千葉県独自のプログラムは施設側からも留学生側からも大変好評でして、施設側が留学生に行き届いた支援、フォローができるのも県の制度があるからこそだと認識をしました。実際にベトナム留学生ともお話しさせていただきましたけれども、介護の仕事の魅力を日本語で流暢に話していただきまして、利用者の皆さんと楽しくコミュニケーションを取っている姿が印象的でした。引き続き、この事業の継続と拡大の必要性を再認識した次第です。

千葉県留学生受入プログラムの現状と見通しはどうか。

高梨健康福祉部長:介護人材確保について、千葉県留学生受入プログラムに関しての御質問ですが、令和元年度に受入れ施設のマッチングを行ったベトナムからの第1期生については、日本語学校での学習を経て令和4年4月までに41名が介護福祉士養成施設に入学しました。令和2年度の第2期生46名、令和3年度の第3期生34名につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により入国できない状況となっておりましたが、令和4年6月1日までに計79名が入国いたしました。今後も県内の介護人材不足の解消を図るため、留学生受入プログラムの継続により外国人介護人材の確保と育成に取り組んでまいります。

水野要望:3回目ですけれども、介護人材について、福祉人材は先進国でも国内でも奪い合いの状況になっていると報道されていますが、千葉県、ベトナムだけではなく、ぜひ他国にも目を向けていくべきではないかということを提案させていただきます。

福井県では、職員がタイに行って戸別訪問をして勧誘を行っているという報道もありました。ベトナムが経済成長していく中で、日本にわざわざ来る意味がなくなってくるという可能性も出てくるわけです。こういった世界情勢を鑑みて、職員がしっかりと現地視察をして、開拓をしていくこともぜひ視野に入れていただきたいと思います。

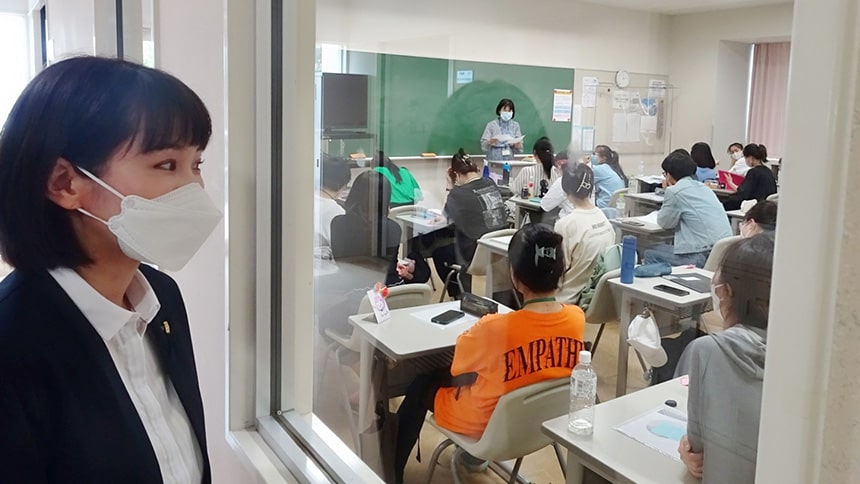

江戸川学園流山おおたかの森専門学校視察

江戸川学園流山おおたかの森専門学校介護福祉学科では多くの留学生を受け入れており、その様子や実情を視察させていただきました。こうした介護福祉士養成施設自体が減少しているという実態で、2013年度は412施設ありましたが、2021年度は327施設にまで減少しています。我が国における介護業界の人材不足は深刻になってきている背景もあり、在留資格『介護』が平成29年より正式に就労ビザとして認められ、この年から一気に介護福祉養成施設への外国人留学生が増え、千葉県留学生受入プログラムが要になっています。こちらの学校では担任制・日本人学生との特設合同授業、日本語教師による日本語能力アップなど、細かな指導のもとで学んでいます。

実践の授業で活用する様々な教室も見せていただき、あらゆる介護用品が使いこなせるようにするために、最新の浴槽なども完備されておりました。

令和5年度予算要望~千葉県留学生受入れプログラムの継続と拡充~

令和4年度の福祉人材の確保と定着の要望に加え、令和5年度では熊谷知事に対し、千葉県留学生受入プログラムの継続と拡充を要望しました。福祉人材は先進国においても、国内においても奪い合いの状況になっていることから、ベトナムだけではなく他国にも目を向けるとともに、世界情勢を鑑み、職員が現地視察をして開拓をしていくことを強く要望後、2022年11月に千葉県職員3名がベトナムへと赴きました。

「あびこ思いやりを広める会」幹事

我孫子市内にお住いのご高齢者の独居の方々を見守る活動をしています。毎月の会合、各種イベントへの参加も含め、ご高齢者が一人にならないように見守り活動の輪を広げています。免許返納されたご高齢者の次の乗り物として活用されているシニアカー(国産では現在スズキのみ、スズキの商品名はセニアカー)の試乗会を『市民のチカラまつり』にて行いました。

水野ゆうきの地域活動

水野ゆうきは積極的にご高齢者と接する機会を増やし、多くのご意見やご相談を受けながら政策に反映しています。